上篇 汪海擎雙星

這30年來,我所做的每一件事,好多是紅頭文件里找不到的,假如沒有改革開放的大環境,沒有青島兩任市委書記和國家主管部門領導的鼎立支持,沒有給我這一塊施展才干的天地,我就不可能走到今天。

——汪海

溫總理穿雙星鞋

2006年7月26日的《大河報》上刊登了一篇題為《溫家寶穿舊鞋視察河南》的報道:“那純白略帶黑條紋的‘雙星牌’旅游鞋,陪伴著我們的溫總理,走過了全國30個省市,走過了全國數千個縣(市)……這是一雙普通的旅游鞋,這是一雙被粘合過多次的雙星牌旅游鞋,它承載著溫總理那不知疲倦的身軀,走遍了祖國的山山水水,它承載著溫總理那顆赤子之心,把黨和政府的關愛親手獻給人民,它承載著一個偉大的胸懷,那里洶涌著國家與民族的血脈。”

汪海看到溫總理穿“雙星”鞋走遍全國的消息,激動得熱淚盈眶。他對職工們說:“總理不僅僅是穿了一雙國產鞋,而是他用實際行動向全國人民發出了這樣的信號:從我做起,弘揚民族品牌!這是領導對雙星的支持,對民族品牌的支持,我們雙星人要以此為榮,繼續給我們的品牌增光添色。”

在全球經濟一體化激烈競爭的環境下,企業間的競爭已表現為品牌的競爭,品牌本土化和品牌國際化已成為當前企業面臨的新課題。溫總理曾經強調:“擁有名牌的多少,是一個國家經濟實力的象征。名牌就是質量,就是效益,就是競爭力,就是生命力。希望全國有更多的名牌走向世界,加快培育更多世界級企業和世界級品牌。”

通過溫總理穿著雙星鞋走訪全國這件事,全體雙星人感到特別激動和自豪,總理在支持民族品牌上為全國樹立了榜樣,這與目前存在的一些人以穿洋品牌為榮、部分商場將民族品牌拒之門外的現象形成了鮮明的對比。汪海向社會高呼:“該到喚醒國人民族品牌意識的時候了!”他說:“熱愛民族品牌是愛國主義的體現”、“民族品牌的意義大于經濟增長速度”、“品牌用在市場上就是原子彈”!

部長平息語錄風波

2005年春天,新出版的高等教育通用教材《管理心理學》中,有一章重點介紹了“汪海語錄”。把雙星企業管理中的這一經典案例,介紹給學習、研究企業管理的人們。這說明“語錄”不再是某些領導人的專用名詞,而是企業管理者用來管理企業的一種有效方法。

環視歷朝歷代的將帥無不重視口號、標語的感召力,當代的企業家也相當重視言簡意賅的企業口號。一位管理學專家在走訪了雙星,認真觀看了汪海語錄后說,口號、標語,是一面旗幟;易懂易記,一目了然,容易為公眾和員工接受,也是企業職工的精神導向。在雙星“汪海語錄”代表著一種企業文化,傳遞著企業的管理理念,是企業成功的一種推動力。現在,管理界十分推崇語錄和商訓的重要意義,有的出版社還專門出版了企業家語錄的書籍,但是在當年,“汪海語錄”,卻引起了一場不小的風波。

20世紀90年代初,雙星的工人們為了給自己樹立信心、提高工作效率,主動把汪海在工作實踐中總結出的口號、標語寫在宣傳版上,掛在操作間里,后來此事被新聞界的朋友知道了,把汪海這些蘊含著深刻道理或哲理的大實話稱作“汪海語錄”,從那時開始,“汪海語錄”這個詞就叫開了。當時,只要你走進雙星的任何一個車間,都會發現“汪海語錄”。

有人就穿鞋,關鍵在工作;

用戶是上帝,市場奪金牌;

兩眼盯在市場上,功夫下在管理上;

以質量保名牌,用名牌創效益;

管理無句號,名牌無終身;

……

在雙星人的眼里,汪海的這些語錄掛在車間或寫在企業的重要建筑物上,可以起到比文件、規章制度更直接的教育和感化的作用。他們抬頭可見,無意中就能引發對某個問題的思考,這種對經營理念的強化,勝過了會議上的宣講和文件頒發。雙星的員工們對記者說:我們工人更喜歡這種形式。

何止是雙星的員工喜歡,臺灣的一個鞋業老前輩,在雙星奪走了他在美國的訂單后,一百個不服氣,非要看看大陸這家叫“雙星”的企業到底有什么絕招能把他打敗。

那天,這位老前輩先參觀了雙星先進的流水線和科學的現場管理,他的火氣沒了一半,氣也消了一半,當他看到四處懸掛的“汪海語錄”時,居然掏出一個小本,像個小學生似的一條一條地抄寫起來。臨走時他對記者說:“汪總裁的語錄非常好,我想這就是雙星成功的奧秘,我把它抄下來帶回去,讓臺灣的同行們都學習學習,中國傳統文化博大精深,運用于企業管理是再好不過的經典。”

老先生是氣憤而來,服氣而去。

不僅是臺灣同行,韓國的同行來雙星參觀后,也偷偷地把“汪海語錄”抄錄下來,帶回去掛在他們的工廠里,作為商業訓誡。但中國的一些官員去韓國參觀訪問,見他們的廠里都掛著汪海的語錄,心里一是不舒服,二是感到奇怪,他們不明白汪海的那些所謂的“語錄”不過是一句口號,為什么韓國人會如此喜歡呢?

韓國企業的這位老板笑笑說,汪海先生的這些話,都是從商戰中得來的,既實際又確切,比如,“只有沒管好的企業,沒有管不好的企業”;、“市場是檢驗企業一切工作的標準”、“有情的領導,無情的紀律”、“人是興廠之本,管理以人為主”,非常適合企業管理,而“干好產品質量是最大的積德行善”、“等待別人給飯吃,不如自己找飯吃”、“市場是企業的最高領導”,則能讓我們的員工在質量、做人和經營管理上有新的認識和啟發。

“語錄”如同插上了翅膀飛出了國門。然而,也不知道是出于嫉妒,還是有人別有用心,有人說汪海搞“個人崇拜”,除了毛澤東有語錄外,誰敢說自己的話是語錄?一時間,攻擊他不宣傳上級指示卻把自己的話當“語錄”等各種指責聲接連不斷,沖擊波甚至震蕩了主管部門化工部。

當時任化工部部長、現任全國人大常委會副委員長的顧秀蓮知道這件事后有些心焦,她了解汪海向來是性格豪爽,有思想,敢做敢為的企業改革者,在他的帶領下,雙星成為化工部所管轄的優秀企業。對這樣一位企業家不能只聽一面之詞,她決定親自去雙星一趟,看看這些頗受爭議的“汪海語錄”到底是怎么回事。

這次,顧秀蓮部長像以往那樣一個車間一個廠房地視察,認真地看著車間里懸掛的“汪海語錄”:“只有疲軟的產品,沒有疲軟的市場;名牌是市場經濟的原子彈;價格的競爭是暫時的,質量的競爭是永恒的;企業的一切都可以改變,唯有質量第一永遠不會變;“無情的紀律,有情的領導”……”

在場的人把心都提到嗓子眼,他們在等待著顧部長的“宣判”。只有汪海還是那樣的笑瞇瞇地、充滿自信地跟在顧部長身后,向顧部長解釋這條語錄是怎么得來的,那條語錄是從哪件失敗的經驗里換來的,哪些是從古人思想中獲取的,顧部長十分認真地聽他的解釋,當問到員工對這些語錄怎么看時,職工們告訴顧部長,這些話我們不但能看得懂,也知道指的是工作上的哪些事情,干起活來心里有數,就不會走板兒。顧部長會意的點了點頭。

后來顧部長對化工部和山東省的有關領導說:“汪海這些口號和標語不都是他從市場中總結出來的治廠之道么?有什么不好的!企業的經營者只有將經營理念徹底地、深入地貫穿于職工的行為中,企業才能是一個團結的、富有戰斗力的集體。尤其是大規模生產企業,如果沒有核心凝聚力,很容易是一盤散沙。那么靠什么來形成萬眾一心、共同奮斗的思想基礎呢?汪海的這些語錄就是為了靠強化作用,把幾萬職工緊密地團結在一起,為雙星的發展共同戰斗。在這方面汪海是先行者,他的典型經驗值得學習。不要小瞧一句口號,它是號角,是行為規范,更是企業文化不可缺少的因素。”

顧秀蓮部長在雙星進行完現場考察之后,不但沒有批評汪海,反而成了“汪海語錄”的傳播者。還專門撰文稱贊雙星是國有企業走市場經濟之路的成功典范。

正是顧部長的信任與支持,為汪海平息了“語錄”風波,使世人通過這些質樸瑯瑯上口的“汪海語錄”,看到了汪海是一個充滿智慧的思想者。

伯樂好眼光

唐代是想家韓愈在《馬說》中說:“世有伯樂,然后有千里馬;千里馬常有,而伯樂不常有。”在汪海走過的成功之路上,還有另外兩位“伯樂”的支持和鼓勵,他們是兩任青島市委書記劉鵬和俞正聲同志。

在改革開放的初期,劉鵬和俞正聲書記為汪海承受了不小的壓力。因為市里的其他領導,以及有關部門的負責人都認為汪海這個人太狂傲,什么都敢說,什么都敢做,尤其是雙星成為自營自銷、自負盈虧企業以后,汪海更是天馬行空、獨往獨來,大事不請示,小事不匯報,全由著自己的想法來,以至在其他人眼里,汪海簡直成了目無組織、目空一切的人,而且把雙星也弄成了無上級管理的企業。

對于這些議論,劉鵬書記笑著說:“大家都在喊改革,對于汪海,你們能不能寬些尺度呢?”而在尺度的松緊上,兩任市委書記都給了汪海充分的理解。汪海不僅是當時唯一沒有參加“廠長經理培訓班”的企業法人,而且市里主持召開的與工廠、市場無關的會議都可以不參加。

關于汪海不參加會,市里的其他部門很不理解,甚至能將代替汪海去開會的副總當場攆回去。可在當時,汪海既要跑市場,又要下工廠,根本沒有精力參加各個部門組織召開的各種會議。關于汪海的這一做法,俞正聲書記說:“雙星的發展不能看汪海來沒來開會,而是要看工作搞業績上去了沒有,他長時間奔波于工廠和市場之間,不可能每個要求一把手參加的會他都來,所以我們大家還是要多給他一些理解。”可以說,當時能得到市委書記點頭同意不參加市里的大小會議,汪海是青島市的第一個企業領導。

汪海召開記者招待會后,青島橡膠公司的部分領導,認為整掉汪海的時機已經成熟,極力慫恿市紀委參與對汪海的調查。汪海從日本考察回來就接到了市紀委的傳訊,引發了著名“紀委風波”

那天,汪海在和市紀委大鬧了一場之后,突然覺得自己身處險境。這股勢力太強大了,自己雖然行的正,但畢竟身單力薄,如果得不到有關領導的支持,必然落入權利角逐的深淵,后果將很難預料。如果這些人得逞,最好的結果是撤職,最壞的結果可能是受黨紀政紀處分,深陷囹圄。想到此,汪海的后背冒出一股涼氣。

汪海感到事態嚴重,必須找市委劉鵬書記當面把事情說清楚。事不宜遲,他推著自行車又返回了市委。汪海急匆匆地上了二樓,但是門上只有號碼,他不知道劉書記在哪間辦公室辦公。正東張西望地揣摩著,碰巧劉書記的秘書出來了,問他找誰,汪海把他的來意說了。劉書記的秘書進去匯報后,讓他進去面談。

此時,劉鵬書記正在審閱由市紀委、市整黨辦聯合上報的關于對汪海進行隔離審查的報告。他們收集了汪海一系列的“越軌”行為,準備在全市縣團級干部中第一個抓汪海的典型,只是他遲遲沒有簽發,因為他想更多地了解一些情況,正好這時汪海來了,所以他想聽聽汪海本人的說法。

開始劉鵬書記很嚴肅,漸漸地他覺著汪海講的有道理,開始尋問一些細節問題。聽完汪海的匯報后,劉鵬書記語氣非常堅定地說:“借助新聞媒體宣傳企業改革和產品,提高自身的知名度,不能不說是一種探索。給每位記者送一雙鞋試穿提提意見也沒有違規,問題是人們對這樣的做法還缺乏認識,所以才有了針對你的這起‘槍打出頭鳥’的風波。要知道,中國該辦的事情太多了,但由于人們受陳舊的思想觀念和工作方法的影響,造成了明明是該辦的事你辦不了;而那些真正不該辦的事你辦了,卻因為人們的習慣勢力,認為是正常的、自然的,這就是我們改革所面臨的阻力。企業改革必然要清除這些阻力,才能邁開大步子。”

聽了劉鵬書記的話,汪海眼前的一團烏云散了,所有的擔心也瞬間化解。他決心還是按照市場的歸路搞經營,把雙星的事業干到底。

后來,劉鵬書記在處理這個問題時對市紀委的人說:“汪海搞這個記者招待會是為了自己還是為了企業?”

市紀委的人答道:“為了企業。”

“那么他花這些錢進了個人腰包沒有?”

回答說:“沒有”。

“那么他有沒有權花這筆錢?”

回答是“按理說有,但是……”。

劉鵬書記搶過話頭說:“不要‘但是’了,只要這幾個問題是明確的,我看那個文件就不要下發了吧。”

就這樣,這件事被劉鵬書記壓下了。正是劉鵬書記既超前又現實的想法和實事求是的處理態度,才為汪海在“新聞記者招待會”的事件正了名。

解救“四面楚歌”

改革開放后,人們的生活水平有了很大的提高,對曾經很時髦的黃膠鞋有了新的評價:“黃幫黑底,兩天不洗,奇臭無比。”聽著人們的評價看著大街上人們穿著各種鞋子,汪海覺得黃膠鞋退出市場的那一天越來越近。他對干部們說:“這種鞋再過兩三年,我們就是站在街上拿它送人,恐怕都沒人要了。”大家聽他這么說,再想想這兩年銷售上的困難,也都信服地點頭稱是。汪海馬上召開大會向全廠職工宣布:“3年后,老產品全部‘退役’!”

作為一廠之主,汪海大話說了,目標定了,可心里一點譜兒也沒有,別提有多急了。身邊的工作人員看他像個炸彈,每天說話辦事都小心翼翼的,生怕稍有不慎把這顆炸彈引爆了。

汪海整天跑市場,考察鞋業,還是琢磨不出來出路到底在哪里。他有個習慣,一旦他有什么難題總喜歡在廠區里走一走,轉一轉,從工人們那里尋找答案。這天,他來到計劃科,見有的職工往廠里搬鞋盒。就問,“你們怎么干上這種活了?”職工回答說:“這是外加工。”

一句話讓汪海茅塞頓開,這鞋盒能搞外加工,老產品不也可以擴散出去嗎?想到這個主意,多少天來的郁悶頓時煙消云散了。說干就干,汪海帶上一桿子人馬,外出考察去了。

在青島市周邊轉了一圈,汪海心里的想法已經成熟,回來以后,他在主要領導會議上,把自己的計劃合盤托出:“我們要在鄉鎮企業建分廠,把老產品逐步擴散出去。總廠的能源、設備、人力、物力就可以集中起來上新產品。這條路子咱一不需要投資,二不用市里撥煤撥電;實施后既可以保住原有市場,又可開拓新的道路,即能給企業帶來效益,還扶持了鄉鎮企業。”

汪海說得慷慨陳辭,條條是理,手下們的臉色卻越來越灰暗。等汪海講完話后,會場一片靜寂,掉一根針都能聽到聲音。沉默是優雅的否定,也是最執拗的反對。在這一點上大家的態度不僅明確,而且是異常地一致。汪海只好宣布散會。

讓汪海出乎意料的是,會上的沉默演變到會后竟釀出了軒然大波!有人罵他是“賣廠賊”!有人罵他不講良心。還有人說他出外游逛,拿幾代職工的技術換酒喝,拿工人的血汗錢換魚蝦吃了。指責的聲音像潮水般涌來。

汪海在驚訝和感嘆之余,想到了職工代表大會。他希望工人們能理解他的這一方案,可是“職代會”提了210條意見,其中182條指責他的這一設想是賣廠。汪海見全廠職工誰也不理解他,又想出了一個辦法。他跑到上級主管部門去尋找支持,可話剛說到一半,就見對方合上了筆記本。那眼里流露出一個再明白不過的意思:異想天開!

這時,汪海的處境只能用最悲壯的一句成語來形容:“四面楚歌”!

和所有成功者在沒成功之前處境一樣,汪海感到無比的孤獨。如果戰勝不了這種孤獨,再偉大的精神領袖都會中途夭折。值得慶幸的是,汪海不是那種輕易認輸的人,他要一往無前,他要用自己的智慧勇敢突圍,而眼下實現這種突圍的最好辦法,就是為自己找到一把上方寶劍。

汪海抱著最后一搏的決心來到市委,再一次敲開了劉鵬書記的大門。當時,劉鵬書記聽汪海講出具有開拓性的構想后,馬上意識到這是一個新思路,這位為企業改革杠大旗的領導舉雙手贊成,并授意汪海可以大膽放手實踐,遇到什么問題可以直接來找他解決。

得到了市委書記的支持,汪海一方面傳達市委的精神,一方面組織精兵強將,向想象中的廣闊天地進發。很快,他們就在山東省內建起了13家聯營廠,年加工鞋幫和制鞋的產值超過1億元。可以說,正是汪海過早地借用了外部的力量、外部的資金,才使雙星得到了迅猛的發展和壯大。如今職工們也沒有忘記這場“賣廠”風波,許多人都是當時反對汪海的,但現在他們都佩服汪海當時的英明決策,稱贊汪海有先見之明。

汪海捕捉到鄉鎮企業正在興起的這樣一個機遇,把老產品的制作工藝、技術和設備向嶗山、黃島的農村鄉鎮企業擴散,借他們的資金、廠房和低價勞動力,去生產農村這個廣大市場需要的產品。而讓總廠騰出人力、設備,集中力量搞好產品結構的改革和工藝布局的調整,上新品種,上新工藝,上中高檔產品。這在決策上可以說是“借地生金,借水行舟”,具有相當前衛的戰略意義。

國家的相關政策,也就是企業橫向聯合政策直到20世紀80年代后期才出臺,可以說,汪海比其他人早走了好多年的這步棋,不僅為雙星的整體戰略結構的調整摸索出了一條捷徑,更為后來雙星的不斷發展及迅速擴張奠定了基礎。而它的直接效果,就是雙星集團的最后一雙解放鞋“退役”。

一個企業的精神領袖,所必備的就是超前的決策能力,汪海從背著商業部門賣鞋那一次開始,他的決策雖然遭到多數人的反對,但是事后人們發現,那些決策不僅是正確的、超前的、還起到了力挽狂瀾的作用。雙星在全國所有的國企制鞋廠如多米諾骨牌一樣垮下時,能夠迎風破浪,逆流而上,很大程度上取決于汪海的英明決策。

正當汪海帶領雙星人干得熱火朝天時,1985年6月,中央提出了“企業實行廠長負責制”的大政方針,廠長必須由大專或大專以上文化水平的人來擔任。橡膠公司對汪海沒有大專文憑提出異議。

劉鵬書記在開會研究時這樣講道:“通過幾年的實踐,證明汪海是有能力的,所以我們還是應該實事求是地看待問題,現在我們研究的不是叫他下臺的問題,而是如何為他掃清障礙讓他干廠長的問題。金無足赤,人無完人,人才難得,大膽啟用。”就這樣,劉鵬書記本著企業的需要和實事求是的原則,打破紅頭文件的規定,冒著極大的風險叫汪海擔任雙星的廠長,在山東省所有的大企業中,他是被任命的唯一沒有大專或大專以上文憑的廠長。

汪海說,人在困境中要自我感覺良好,在工作中要自己拿自己當骨干。像汪海這樣的性格,這樣的思路,有很多人是看不慣的,他們面對他的時候就感到不自在,假如汪海遷就、妥協的話,那什么事也干不成。反過來講,汪海這樣的性格和思路,要是說話不算數的話,那會比殺了他還難受。

在汪海得到“廠長”這個頭銜以后,他真是豁出命來了。不但全面引入競爭機制,在干部的選拔、培訓和任用方面廣開渠道,擇優任用。還在全廠進行了一次前所未有的體制改革:在企業內部分家放權、分層承包、分開算賬,把各個生產車間和輔助部門改變為分廠,成為一個個相對獨立的經濟實體。與此同時,又在企業內展開了幾十次解放思想的大討論,在九大方面實現了“九換腦筋”,明確地樹立了符合市場經濟發展方向的市場觀念、競爭觀念、效益觀念、人才觀念、創新觀念、質量觀念、新產品開發觀念和思想政治工作觀念。汪海把它總結為雙星市場經濟的三次革命。就是:革了保守觀念的命,換了一個新腦袋;革了計劃經濟舊框框的命,造了一個新機制;革了等、靠、要守業方式的命,創了一個新模式。

1986年6月23日,這是汪海永生難忘的一天,也是雙星發展史上最具歷史意義的一天。因為在3年前的這一天,汪海在全廠宣布“3年以后老產品必須全部‘退役’,而3年后的這一天,雙星全部完成了新老產品的過渡。

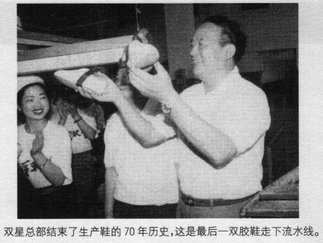

6月23日5點30分,最后一雙解放鞋從生產線上下來。汪海和職工們站在生產線旁邊,看著建廠以來最后一雙解放鞋“走”過來,大家的心情都格外激動。當汪海親自為最后一雙解放鞋系上紅綢帶時,全廠職工都高高舉起雙手,為它鼓掌送行。可以說,這雙解放鞋的“退役”,不僅標志著雙星一個歷史時期的結束,也意味著雙星另一個新的歷史時期的開始。

焦點透視:不遇伯樂,不至千里

汪海帶領雙星在國內外市場馳騁,創出了國際名牌,他的成功不是孤立的,是伯樂慧眼識才、推波助瀾取得的碩果。這一點正如漢代劉向所言:“騏驥雖疾,不遇伯樂,不至千里”。意思是千里馬需要伯樂慧眼識珠,人才需要寬博的胸懷與果斷的決策來支持。

支持汪海的這幾位領導,他們變伯樂相馬為賽場識馬,既有識才的慧眼,又有用才的氣魄;既有愛才的感情,又知人善任,才使汪海這樣的人才得以放開手腳闖市場、搞改革。也正是因為這些領導在關鍵時刻為汪海撥亂反正,才使他的理念得以有效實施,使他的精神主旨得以彰顯,對于這一點,汪海始終懷有感激之情,在許多公眾場合表達了對他們的尊敬與謝意。尤其在劉鵬書記年歲已高,從領導崗位上退下來以后,汪海經常去他家里探望,也向他講述雙星新近的發展情況。

汪海說:“感恩是我們這個民族最典型的情感方式。員工對企業有感恩心,事業能迅速發展壯大,一個才干出眾的人,對自己的上級領導有感恩之心,他就能把整個身心獻給自己鐘情的事業。”汪海對伯樂的感激之情,是他堅定不移地干在雙星、創世界名牌的重要原因,也是他在外國企業高薪相聘時毫不動搖的精神支柱。他說:“我是中國人,我要為自己的國家干事業。”他的這句豪言壯語,折服了外國的企業家和許多客戶。